開放骨折かそうでないかをcheck

循環障害, 神経障害がないかをcheck

A 循環障害の調べ方

①皮膚の色調は正常か

②足背動脈と後脛骨動脈は十分に触知できるか

③足趾の爪を押さえて離すと白色からピンク色に戻るか

B 神経障害の調べ方

①足関節や足趾は自分で動かせるか?

②足背や足底の知覚は正常か?

循環障害と神経障害を短時間で診察することにより、緊急性の高い開放骨折やコンパートメント症候群、血管損傷を除外する。これら3つの病態は入院後にも発症することがあり数日間は観察が必要。

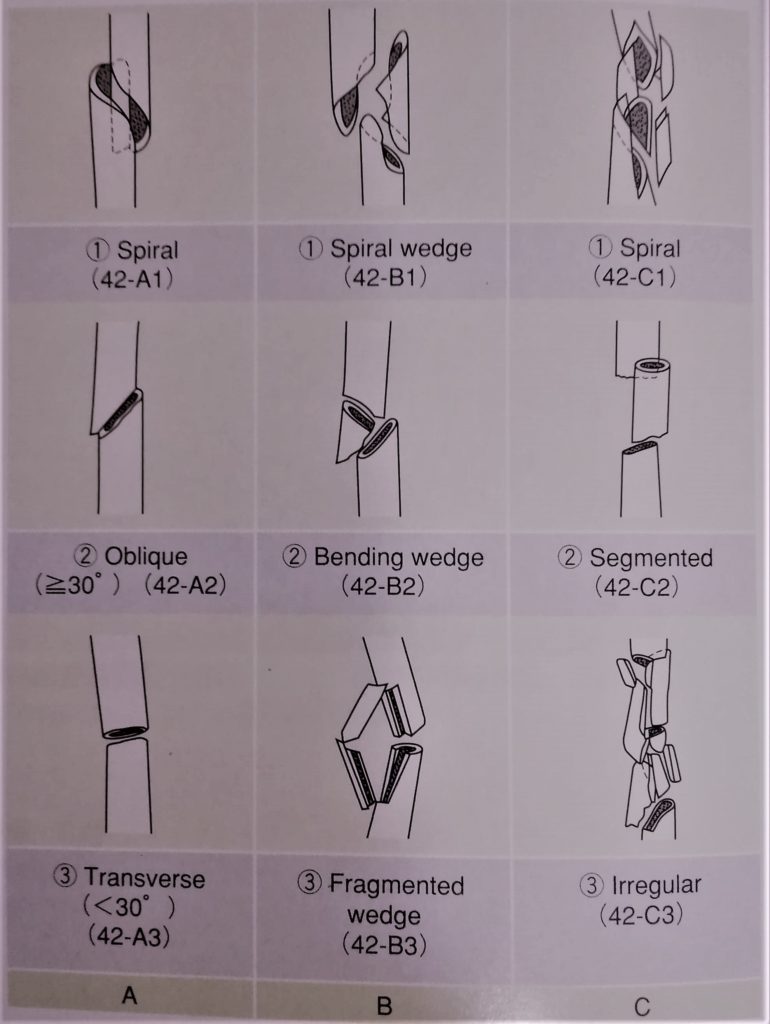

X線所見とその分類

治療に直結するように分類する。以下①~③を調べた上で骨折を分類。AO分類がよく使われる。

①骨折型は?

②骨折の範囲は?

③転移の方向とその程度は?

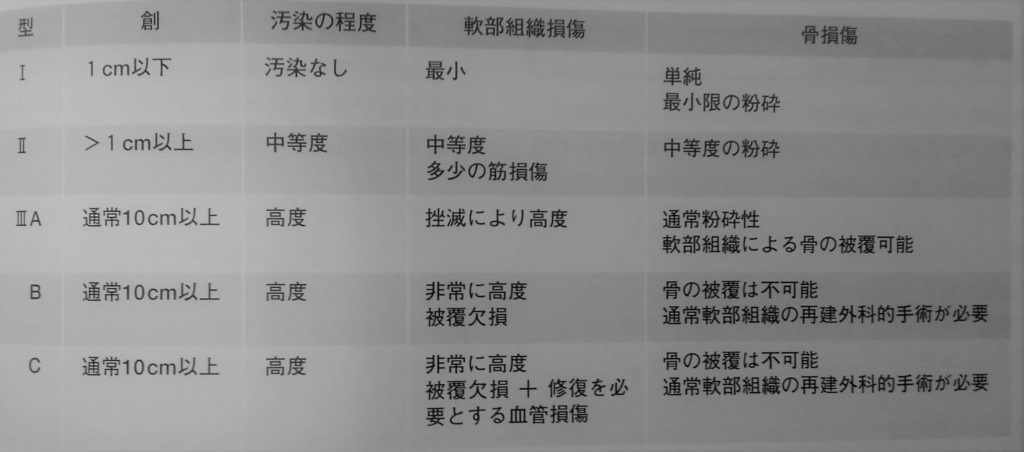

開放骨折の場合は更に分類が必要。Gustilo分類が良く利用されている。

治療

①横止め髄内釘法

適応:脛骨中央の骨折

利点:軸安定性、回旋安定性があり、早期に荷重が可能

②プレート固定法

適応:脛骨近位もしくは遠位1/3の部位の骨折

利点:解剖学的に正確な整復が可能

欠点:金属の疲労性折損。広範な皮膚、骨膜剥離により、骨形成が阻害されやすい。プレートにより、皮膚の緊張度が高まり、創解離、創部壊死が起きることがある。

③エンダー法

適応:骨幹部中央付近の骨折

利点:侵襲が小さい

欠点:回旋安定性が比較的弱い

合併症

コンパートメント症候群が疑われるときは 外固定(ギプス、シーネ、包帯)を弛める。 圧測定を行い、悪化している時は筋膜切開。その後、直達牽引を施行し、皮膚縫合ができる範囲内にコンパートメント圧が下がってから、骨折治療および皮膚縫合を行う。

筋膜切開の時期を逃し、12時間以上組織が高い圧にさらされると、筋は壊死、線維化し、著しい機能障害をもたらすため、的確な診断と早期能筋膜切開が大切です

開放骨折があるとき

Gustilo分類に応じて、治療方針を決定。

開放骨折は後に骨髄炎や遷延治療、偽関節が生じやすい。

①止血

②創洗浄、デブリードマン

③ガーゼや包帯による被覆と圧迫

④簡単なシーネ固定

⑤抗生物質投与

以上を行いGustilo分類に応じた処置へ

1型:皮下骨折と同様の処置。抗生物質セファロスポリン系1st

ⅡⅢ型:受傷から6~8時間以内(ゴールデンタイム)であれば内固定術および一期的な創閉鎖の適応。ゴールデンタイムを超える場合は、その洗浄、デブリードマン後、内固定の適応はなく、創外固定の適応。創閉鎖が不可能な場合はwet dressingを行い、二期的に創閉鎖を試みる。

開放骨折は洗浄とデブリードマンが大切

コメント